Infektiöse Bauchwassersucht

Die infektiöse Bauchwassersucht ist in der Teichwirtschaft die heimtückischste und deshalb auch gefürchteste Seuche der Karpfenfische. Die dort häufigen Krankheitsmerkmale, wie rundliche, flache, wallartig begrenzte Hautgeschwüre oder starke Wirbelsäulenverkrümmungen, sind in der Aquarienpraxis recht selten. Dagegen kommt die in der Teichwirtschaft nicht so häufig auftretende außergewöhnlich starke Auftreibung des Leibes bei Aquarienfischen oft vor. Nicht zuletzt sei betont, dass in Warmwasseraquarien fast nie Masseninfektionen auftreten, sondern immer nur einzelne, meist ältere Tiere an infektiöser Bauchwassersucht erkranken.

Der Erreger, ein Bakterium (Pseudomonas punctata f. ascitae), kommt überall im Wasser vor. Die Infektionsmöglichkeit bei Aquarienfischen entsteht in jedem einzelnen Tier erneut, d.h., die Bakterien, die einen erkrankten Fisch verlassen, sind nicht in der Lage, sich in gesunden Aquarienfischen anzusiedeln.

Gefährdet sind nur durch andere Ursachen vorgeschädigte Aquarienfische. Vor allem kann bei Magen – Darm – Entzündungen, Eingeweidenverfettung und Fischtuberkulose als Sekundärinfektion Bauchwassersucht auftreten. Dies erklärt aber auch, warum meist ältere Tiere, seltener junge befallen werden. Ältere Fische haben häufig Magen – Darm – Entzündungen und Leberverfettung, nicht jedoch junge, noch schnell wachsende Tiere.

Krankheitsmerkmale der infektiösen Bauchwassersucht

Die infektiöse Bauchwassersucht äußert sich bei Aquarienfischen meist als zunehmende Auftreibung des Bauches, Wassersucht, starke Schuppensträube und Bildung von brandblasenähnlichen Wasserkissen an den Flossenwurzeln. Seltener sind Glotzaugen, sehr selten flächige, wallartig begrenzte derbe Geschwüre in der Haut zu beobachten. Die starke Auftreibung des Leibes führt zu schaukelnden Schwimmbewegungen und schließlich zur fast vollständigen Bewegungslosigkeit. Ursache der Auftreibung ist der Verfall eines oder mehrerer innerer Organe auf Grund der Infektion. Dadurch wird Flüssigkeit in die Bauchhöhle abgesondert und der Bauch bläht sich auf.

Behandlung der infektiösen Bauchwassersucht

Leider lässt sich die infektiöse Bauchwassersucht nur im Anfangsstadium erfolgreich behandeln. Es gibt im Handel verschiedene Mittel, mit denen man die infektiöse Bauchwassersucht behandeln kann.

Eine gute Hälterung und abwechslungsreiche Fütterung sind die beste Methode der Krankheitsverhütung.

- Details

- Kategorie: Krankheiten der Aquarienfische

- Zugriffe: 5320

Die Lochkrankheit

Die Lochkrankheit tritt meist bei südamerikanischen Buntbarschen auf, die in sehr weichem Wasser leben (z.B. Diskus). Bei amerikanischen Buntbarschen, die in relativ harten Wasser leben und dadurch nicht an Mineralmangel leiden, tritt die Lochkrankheit eher selten auf.

Als Erreger gelten Hexamita symphysodoni, ein Geißeltierchen mit 8 Geißeln. Sie scheinen sich besonders bei Ernährungsstörungen sehr stark zu vermehren. Aber auch Stress, falsche Wasserwerte oder eine hohe Wasserbelastung können Ursachen der Lochkrankheit sein. Im Verlauf solcher Massenentwicklungen gelangen die Erreger durch das Blut in fast alle Organe der Leibeshöhle und auch in die Haut.

Krankheitsmerkmale der Lochkrankheit

Es kommt vor allem im Bereich des Kopfes, der Augen, des Rückens und der Seitenlinien zu Gefäßverstopfungen, die ihrerseits kleine Zerfallsherde in der Haut bedingen. Diese werden abgestoßen, wodurch kleine, aber sehr charakteristische Löcher entstehen, daher der Name Lochkrankheit. Diese Löcher können verheilen oder sich zu kraterartigen Hautdefekten erweitern. Häufig kommt es an diesen Stellen zu Sekundärinfektionen mit anderen Erregern.

Stark befallene Fische werden immer dunkler, verweigern die Nahrung und sind schließlich sehr apatisch. Gelegentlich erholen sie sich vorrübergehend etwas, zeigen danach aber ein um so auffälligeres Krankheitsbild.

Nachweis der Lochkrankheit

Die Erreger lassen sich mikroskopisch im Darminhalt oder auch frischem Kot nachweisen. In Abstrichen von erkrankten Hautstellen findet man meist nur wenige Erreger. Die Infektion von Tier zu Tier erfolgt über den Kot, d.h., aus einem Tier mit dem Kot ausgeschiedene Erreger können leicht in den Magen - Darm - Kanal eines anderen Tieres gelangen.

Bekämpfung der Lochkrankheit

Viele Fälle der Lochkrankheit lassen sich durch eine optimale Haltung heilen. Dazu gehört die Einhaltung der Wasserhärte (beim Diskus unter 4°dGH).

Weiter sollte auf eine ordentliche Beckeneinrichtung geachtet werden. Ein nacktes Diskusbecken, dass nur mit einem Laichkegel ausgerüstet ist, sorgt nun mal für Stress bei den Tieren. Ein gut eingerichtetes Aquarium beruhigt die Tiere hingegen sehr.

Es muß abwechslungsreich gefüttert werden. Dem Futter sollte öfters ein Vitaminpräparat zugegeben werden.

Die Wasserbelastung muß durch häufige, großvolumige Wasserwechsel möglichst gering gehalten werden.

- Details

- Kategorie: Krankheiten der Aquarienfische

- Zugriffe: 5909

Oodinium pillularis

Oodinium pillularis ist der Erreger der sehr häufigen Pillularis- oder Samtkrankheit. Oodinium pillularis ist ein pflanzliches Geiseltier (Dinoflagellata) von geringer Größe. Einige Vertreter der Gattung Oodinium sind weitverbreitete obligatorische Hautparasiten bei Fischen, vor allem bei Aquarienfischen. Oodinium pillularis ist dabei der bekannteste Vertreter.

Oodinium pillularis ist der Erreger der sehr häufigen Pillularis- oder Samtkrankheit. Oodinium pillularis ist ein pflanzliches Geiseltier (Dinoflagellata) von geringer Größe. Einige Vertreter der Gattung Oodinium sind weitverbreitete obligatorische Hautparasiten bei Fischen, vor allem bei Aquarienfischen. Oodinium pillularis ist dabei der bekannteste Vertreter.

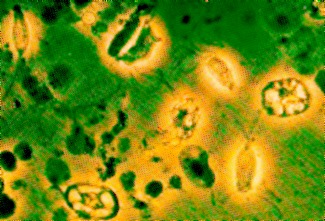

Das parasitäre Stadium auf der Fischhaut ist im ausgewachsenen Zustand durchschnittlich nur 0,02 bis 0,15 mm lang. Die einzelligen, birnenförmigen, mit einem flaschenhalsartig verdünnten Teil dem Ephitel aufsitzenden Parasiten sind grauweiß bis gelblichbraun und meist zu kleinen Gruppen vereinigt.

Wie wird Oodinium pillularis verbreitet?

Ist das Wachstum auf dem Fisch abgeschlossen, so löst sich der Parasit und fällt zu Boden. Dann kugelt er sich ab und bildet eine Zystenhülle. Wie bei Ichthyophthirius folgen jetzt mehrere Teilungen schnell aufeinander. Dadurch entstehen bewegliche, dem Ichthyophthirius-Schwärmer entsprechende, winzige Stadien, die Dinosporen. Mit Hilfe einer Ring- und Schleppgeisel schwärmen diese rotierend und leicht schaukelnd durch das Wasser, um einen neuen Wirt zu suchen.

Die Lebensdauer der freien Dinosporen ist recht kurz, sie müssen sich im Laufe eines Tages auf der Fischhaut festsetzen können oder gehen zugrunde. Auf der Fischhaut wandeln sie sich zum birnenförmigen Parasiten um und wachsen in kurzer Zeit heran. Oodinium pillularis kann auch in das Bindegewebe eindringen und hier Entzündungen hervorrufen.

Krankheitsanzeichen

Ein starker Befall mit Oodinium pillularis ist als gelblicher Hautbelag zu erkennen, der sich jedoch schon bei genauer Betrachtung, zumindest aber mit einer Lupe in zahlreiche kleine Knötchen auflösen lässt. Die Tiere scheuern an Steinen und Blättern und haben oft verklemmte, ausgefranzte Flossen. Die Haut kann sich gelegentlich in Fäden ablösen. Futter wird meist normal aufgenommen, Jungtiere wachsen nicht weiter, erwachsene Tiere magern ab. Fast nie setzt ein plötzliches Massensterben ein, dagegen ist charakteristisch, daß einzelne Tiere in Abständen verenden.

Mikroskopisch können die Parasiten am besten auf abgeschnittenen Flossen nachgewiesen werden. Sie sind als ovale, gelbliche Gebilde, die fast immer in Gruppen stehen, leicht auf den durchsichtigen Flossen zu erkennen.

Bekämpfung von Oodinium pillularis

Es müssen immer alle Fische eines Aquariums behandelt werden, auch wenn sie keine Krankheitssymptome zeigen. Leider ist die Behandlung nicht immer erfolgreich, so das die Krankheit nach kurzer Zeit wieder ausbricht. Neben einer Vielzahl von Heilmitteln, die es im Handel gibt, kann man auch zu Hausmitteln greifen, die schon von vielen Aquarianern erfolgreich eingesetzt wurden.

Als erstes sind hier Dauerbäder mit Trypaflavin, welches es in Apotheken gibt, zu nennen.. Die Dosierung beträgt hier 0,6 g auf 100 l Wasser. Dazu rührt man das Trypaflavin in einer kleinen Menge Wasser an und gibt es dann ins Becken, wo es entweder durch eine Belüftung oder durch Rühren gleichmäßig verteilt wird. Bevor man das Medikament zusetzt, sollte man innerhalb eines Tages die Beckentemperatur auf 30 °C anheben. Die Behandlungsdauer muß mindestens 14 Tage betragen. Am besten ist es, wenn der Filter abgeschaltet wird und nur eine Belüftung in Betrieb ist, da manche Filtermedien das Trypaflavin herausfiltern. Ansonsten muss man nachdosieren.

Eine weitere Behandlungsmöglichkeit von Oodinium pillularis ist die Zugabe von Salz bei gleichzeitiger Temperaturerhöhung, die bei Ichthyophthirius multifilis beschrieben ist. Allerdings ist die Dosierung von 1g/l bei Oodinium pillularis meist nicht ausreichend. Hier muss man oft bis zu 5g/l Salz zugeben. Allerdings gehen dann die Pflanzen meist komplett ein.

- Details

- Kategorie: Krankheiten der Aquarienfische

- Zugriffe: 8261

Fischtuberkulose

Die Fischtuberkulose ist eine charakteristische Erkrankung der Warmwasserfische. Etwa 60 - 80 % aller Zierfische können heute als infiziert angesehen werden. Am stärksten ist die Verseuchung in übervölkerten Gesellschaftsaquarien. Aber auch in den oft dicht und mit zahlreichen Arten besetzten Verkaufsbecken der Züchter und Händler ist die Übertragung der Erreger in vielen Fällen begünstigt.

Anfangs wurde die Fischtuberkulose als Aquarienfisch - Ichtthyophonus verkannt. Das kam daher, weil das Krankheitsbild der Fischtuberkulose zum Teil an die echte Ichthyophonus - Krankheit der Forellen erinnert.

Die starke Ausbreitung der Krankheit ist vor allem durch folgende Fakten bedingt:

- Die meisten der befallenen Warmwasserfische zeigen zunächst keine Symptome

- Fast jede Behandlungsmethode ist bis jetzt ohne Erfolg geblieben.

Die Fischtuberkulose wird durch Bakterien - aerobe, sporenlose, säurefeste, grampositive, unbewegliche Stäbchen - verursacht. Das Lebensoptimum der Erreger liegt um 25 °C, d.h. gerade in dem Bereich, der auch für tropische Zierfische notwendig ist. Die Erreger finden im Warmwasseraquarium gleichsam optimale Bedingungen. Grundsätzlich können alle Organe des Fisches befallen werden, jedoch nimmt die Befallsdichte der einzelnen Organe meist in der Reihenfolge Leber, Milz, Niere, Herz, Haut, Augen, Eierstock, Darm und Skelett ab.

Krankheitserscheinungen

- aufgeriebener Leib durch starken, akuten Befall innerer Organe, insbesondere der Leber (auch Schuppensträube möglich)

- Abmagerung (Messerrücken, Hohlbäuchigkeit) trotz guter Fütterung, mehr oder weniger plötzliche Futterverweigerung bei lang andauerndem Krankheitsverlauf

- beulenartige Erhebungen am Körper, die geschwürig zerfallen können, oder flache Geschwüre bei Befall der Unterhaut (auch Schuppenausfall möglich)

- Verlust von Flossenteilen und ganzen Flossen durch Geschwüre an der Flossenwurzel (häufig an der Schwanzflosse)

- dunkle Verfärbung und grießliche Verformung der Regenbogenhaut (erste Anzeichen beim Skalar); Glotzaugen und geschwürige Zerstörung des Auges bei starkem Befall

- Auftreten schwarzer Flecken oder totale Dunkelfärbung (bei Cichliden)

- seltene Symptome: Die Tiere liegen seitlich, Kopf und Schwanz etwas hochgebogen, am Boden und vermögen nur kurz, ungerichtet zu schwimmen, bei Schwimmblasenschädigung auch Taumelbewegungen. Nervöse Schaukelbewegungen mit angelegten Flossen oder vorübergehende Seitenlage bei Hirnschädigung. Geschlechtsumstimmung bei Zahnkarpfen durch Befall der Geschlechtsdrüsen.

Die Krankheitserscheinungen selbst können außerordentlich verschiedenartig sein und werden z.T. durch die Lage der Krankheitsherde bestimmt. In den inneren Organen entstehen durch die Auseinandersetzung zwischen dem Wirt und den Erregern gelblichweiße bis schmutziggraue Knötchen, sogenannte Tuberkel. Der Wirt versucht durch Bildung immer neuer Hüllen die Krankheitsherde abzukapseln. Die Knötchen zerfallen in der Regel von innen nach außen und zeigen häufig Ablagerungen von schwarzen oder gelben Pigmenten. Aus den Knötchen entstehen häufig bruchsackartig neue Tochterknöllchen.

Verlauf der Krankheit

Im Verlauf der weiteren Erkrankung kann es zur Funktionseinschränkung oder sogar Funktionsuntüchtigkeit verschiedener Organe und damit zum Tod kommen. Allerdings dauert es oft mehrere Jahre, bis der chronische Verlauf durch akute Erscheinungen zu Ende geht. Neben den Knötchen in den inneren Organen können äußere Krankheitserscheinungen fehlen oder je nach Lage des Befallherdes recht unterschiedlich ausgeprägt sein.

Übertragung der Fischtuberkulose

Die Übertragung der Fischtuberkulose ist auf mannigfache Art möglich. So können die Erreger mit dem Darminhalt, mit Haut- und Flossenfetzen, aus aufgebrochenen Geschwüren abgestoßen und von gesunden Fischen mit der Nahrung aufgenommen werden. Eine besonders starke Infektion tritt ein, wenn infizierte Zierfische unbemerkt verenden und dann den lebenden als Nahrung dienen.

Die Bakterien gelangen vom Darm aus in die verschiedenen Organe. Die Anfälligkeit ist bei Salmlern und bei Labyrinthfischen besonders groß.

Bestimmung der Fischtuberkulose

Besteht Verdacht auf Fischtuberkulose, so untersucht man am besten die Leber und Niere. Mit einer einfachen Lupe, ja schon mit dem bloßen Auge lassen sich hier weißliche bis gelbliche Knötchen erkennen. Zur mikroskopischen Untersuchung wird ein Organstück vorsichtig flachgedrückt. Tuberkel lassen sich auch in verendeten Tieren noch gut erkennen.

Heilung der Fischtuberkulose

Die Fischtuberkulose lässt sich zur Zeit noch nicht zuverlässig heilen. Alle bislang angegebenen Methoden führen nicht zuverlässig zum Erfolg, sind oft sogar schädlich für die Fische. Man hat zunächst nur die Möglichkeit, einer weiteren Verbreitung der Seuche vernünftig entgegenzuwirken. Dazu sind fogende Maßnahmen notwendig:

- den Fischen optimale Lebensbedingungen geben, damit die Krankheit erst gar nicht ausbricht

- abwechslungsreiche Ernährung, ausreichend Platz und eine gute Wasserhygiene

- Fische mit äußeren Erscheinungen, die auf Fischtuberkulose hindeuten, sind sofort zu entfernen. Man kann den Krankheitsverlauf durch antibakterielle Heilmittel höchstens verzögern, aber nicht mehr verhindern

- Fische, die Anzeichen von Fischtuberkulose zeigen, nie zu Zuchtzwecken benutzen

- Fische, die mit fischtuberkulosekranken Tieren vergesellschaftet waren, dürfen nicht verschenkt oder verkauft werden. Sie sind gut zu pflegen und von anderen Fischen isoliert zu halten

- in Züchtereien müssen kranke Bestände restlos vernichtet werden (die Aquarien sind mit Kaliumpermanganat (1g/l) oder einem anderen Mittel gründlich zu desinfizieren.

Normalerweise ist die Fischtuberkulose auf den Menschen nicht übertragbar. Menschen mit empfindlichem Immunsystem können sich aber z.B. über kleine Hautverletzungen mit dem Erreger infizieren, wobei sich diese Infektion meist örtlich begrenzt als sogenanntes Schwimmbadgranulom (Badedermatitis) äußert.

- Details

- Kategorie: Krankheiten der Aquarienfische

- Zugriffe: 16339

Ichthyophthirius multifilis (Ichty)

Ichthyophthirius multifilis (Weißpünktchenkrankheit), auch kurz Ichthy genannt, ist ein bei Aquarienfischen häufig auftretender Parasit. Er wird so groß (0,3 - 1mm), daß man ihn mit dem bloßen Auge als weißliches Knötchen erkennen kann. Ein Befall der Aquarienfische mit diesem Parasit bleibt deshalb nicht lange verborgen, darum kann die Bekämpfung der Seuche schon in einem frühen Stadium beginnen.

Ichthyophthirius multifilis (Weißpünktchenkrankheit), auch kurz Ichthy genannt, ist ein bei Aquarienfischen häufig auftretender Parasit. Er wird so groß (0,3 - 1mm), daß man ihn mit dem bloßen Auge als weißliches Knötchen erkennen kann. Ein Befall der Aquarienfische mit diesem Parasit bleibt deshalb nicht lange verborgen, darum kann die Bekämpfung der Seuche schon in einem frühen Stadium beginnen.

Der Parasit selbst ist kugelig und von zahlreichen Wimpern bedeckt, mit denen er sich rotierend fortbewegt. Ichthyophthirius multifilis ist ein Wimperninfusor und mit dem großen herzförmigen Hauttrüber (Chilodonella) verwandt.

Wie wird Ichthyophthirius multifilis verbreitet?

Ein erkrankter Fisch schleppt Ichthyophthirius multifilis als kleine unbemerkt gebliebene Erreger ein. Haut-Ichthyophthirius, wie dieses Stadium genannt wird, sitzt nicht auf, sondern in der Haut, mit Vorliebe zwischen Ober- und Unterhaut. Hier bewegt er sich in einer kleinen, selbstgebohrten Höhle und ernährt sich von Bestandteilen der Haut und des Blutes. Im Verlauf von 1-2 Wochen wächst der Parasit heran. Der große, gemästete Parasit verlässt den Fisch, sinkt zu Boden und umgibt sich mit einer Hülle, d.h., er kapselt sich ein.

In diesem Bodenstadium erfolgt die Vermehrung. In kurzer Zeit entstehen durch ungeschlechtliche Teilung 250 bis 1000 Tochterparasiten, die sich in der Zystenhülle sehr bald heftig bewegen. Nach 15 - 20 Stunden verlassen sie die Zystenhülle als Schwärmer.

Im 3. Stadium muss der Schwärmer schnell einen Fisch finden, da seine Lebensdauer im Wasser sehr begrenzt ist. Mit seinem spitzen Ende bohrt sich der Schwärmer durch die Oberhaut des Fisches und wandelt sich anschließend in den typischen Haut-Ichthyophthirius um. Bei starkem Befall können sich mehrere Tiere beim Einbohren treffen und dann gemeinsam in einer Höhle liegen. Neben diesem typischen Kreislauf gibt es noch andere, so z.B. die Bildung von Dauerzysten, eine Teilung ohne Zystenbildung u.a.

Krankheitsanzeichen

Typische Krankheitsanzeichen bei Ichthyophthirius-Befall sind kleine, grießartige Knötchen besonders an den Flossen und in den Kiemen aber auch an anderen Stellen des Körpers, sogar in den Augen. Die Knötchen sind bis zu 1 mm groß, weißlich im Auflicht, grau im Durchlicht. Die Verteilung der Knötchen ist unregelmäßig, dichte Gruppen kommen ebenso häufig vor, wie vereinzelte Parasiten.

Bei sehr starkem Befall können viele Knötchen vereinigt sein und die Haut sackartig ausbuchten. Die Flossen sind häufig verklemmt. Die Fische selbst können unruhig sein, sich an Pflanzen und Steinen scheuern, im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit krampfhaft atmen und schauckeln. Der Parasit lässt sich im Haut- und Kiemenabstrich leicht nachweisen.

Bekämpfung von Ichthyophthirius multifilis

Auch wenn in einem Aquarium nur einzelne Fische erkrankt sind, müssen immer alle Fische behandelt werden. Je eher Ichthyophthirius multifilis bekämpft wird, um so höher sind die Chanchen auf Heilung. Im Fachhandel gibt es die verschiedensten Präparate zu kaufen. Jedoch führen diese nicht immer zum Erfolg. Folgende Methode hat bei vielen Aquarianern schon geholfen, und das nicht nur bei Ichthyophthirius multifilis:

- großen Wasserwechsel durchführen

- innerhalb 48 Stunden die Wassertemperatur auf 30 - 33°C erhöhen

- Wasser gut belüften

- 1 g/l jodfreies Salz zugeben (verteilt auf 3-4 Schritte innerhalb 24 Stunden)

- Fische genau beobachten (bei Unwohlsein Wasserwechsel zur Verringerung der Salzkonzentration)

- nach 14 - 20 Tagen mehrere Wasserwechsel von 30%, um die Salzkonzentration wieder zu senken

- Details

- Kategorie: Krankheiten der Aquarienfische

- Zugriffe: 6601